Dès la Préhistoire, la Manche a toujours été une voie de communication importante et les naufrages ont été fréquents à toutes époques, d’autant que les conditions météorologiques sont souvent difficiles sur cette zone.

Malheureusement, les épaves anciennes ne se sont pas conservées en raison des conditions climatiques. Seules les épaves métalliques récentes sont encore visitables et identifiables. Les épaves de la fin du XIXe siècle et jusqu’à la guerre de 1914/1918 correspondent à des naufrages engendrés par les conditions climatiques (tempête, brouillard, collision…). D’autant qu’à cette époque il n’existait aucun système d’aide à la navigation ni de radar. Il faut par ailleurs noter que de tout temps les pêcheurs ont payé un lourd tribut et que tous les ans de nouveaux bateaux disparaissent sur nos côtes.

Dans notre région, les épaves les plus nombreuses correspondent à des faits de guerre. En effet déjà durant la Première Guerre mondiale, les sous-marins allemands et leurs mines ont coulé de nombreux navires dans toute cette zone et tout particulièrement autour de l’estuaire de la Seine. À cette époque, Le Havre et Rouen étaient des ports stratégiquement très importants et de nombreux bateaux restaient au large en attente, durant plusieurs jours, avant de remonter la Seine. Les sous-marins poseurs de mines ont été particulièrement actifs durant cette période.

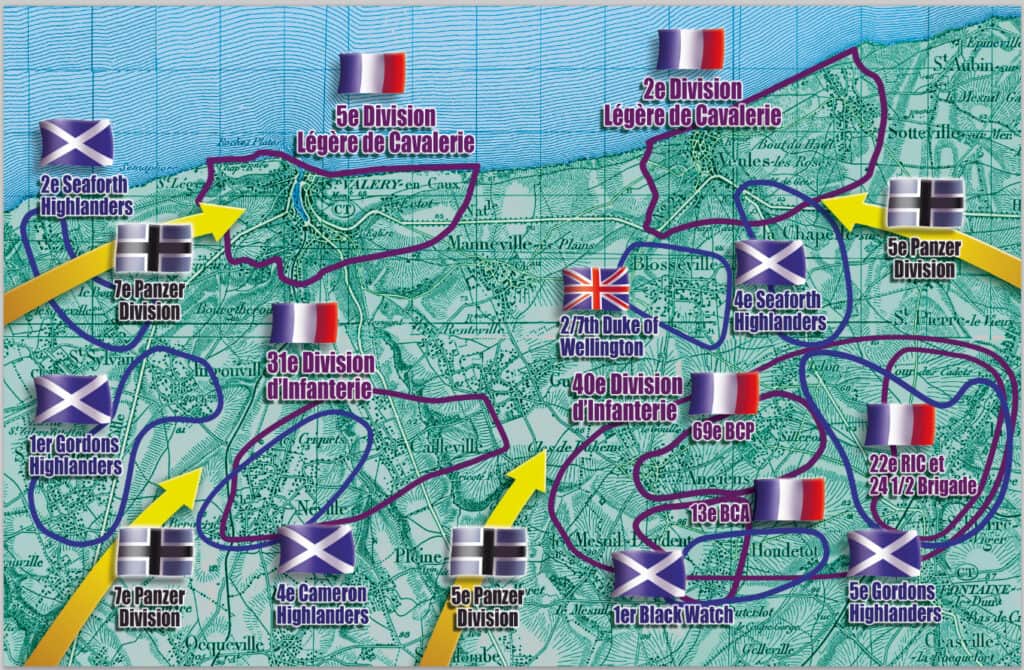

Durant la deuxième guerre mondiale, en 1940, la dernière grande bataille de la « campagne de France » s’est déroulée à Saint-Valery-en-Caux : là, après des combats intenses, les Allemands firent 40 000 prisonniers, dont 6 000 écossais, (Rommel donne le chiffre de 46 000). Il y avait parmi ces prisonniers douze généraux (dont Ilher, Fortune, Chanoine, Gastey, Vauthier, Durand…). Plusieurs épaves datent de cette période.

Dans cette brève présentation, nous nous contenterons de décrire quelques épaves particulièrement intéressantes de cette côte et tout particulièrement celles qui se trouvent près des Petites Dalles et qui présentent un intérêt historique ; il s’agit d’épaves datant de la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle notre région joua un rôle important.

La région des Petites-Dalles lors de la Deuxième Guerre mondiale

Le 1er septembre 1939 à la suite de l’invasion de la Pologne, la France déclenche la mobilisation générale. Le samedi 2 septembre, la guerre est déclarée à l’Allemagne par la Grande-Bretagne et la France. Durant l’été 1939 de nombreux vacanciers sont présents aux Petites Dalles et certains pensent y être plus à l’abri dans les grandes villes.

Le 10 mai 1940, c’est bien la fin de la « drôle de guerre » et le début de la « guerre éclair ». Rapidement la Belgique et la Hollande sont envahies par l’armée allemande. Les lignes des troupes françaises et anglaises, malgré une résistance beaucoup plus vive que ce qui était décrit par le passé, sont enfoncées.

L’exode des populations civiles est massif : entre le 15 mai et le 10 juin 1940, six millions de personnes sont déplacées dans la moitié nord de la France. Dès le 13 mai, un convoi d’un millier de réfugiés belges arrive à Fécamp en train spécial, et le 17 mai un grand nombre de voitures particulières et de camions, venus du nord de la France, traverse notre région. La route nationale Dieppe-Fécamp est particulièrement embouteillée.

Dans la nuit du 18 au 19 mai, la ville de Dieppe est bombardée pour la première fois et doit faire appel aux pompiers de Fécamp pour aider à lutter contre les incendies.

Entre le 27 mai et le 4 juin, 340 000 soldats (dont 120 000 français) parviennent à embarquer à Dunkerque grâce aux troupes françaises qui tiennent neuf jours devant la Wehrmacht.

Le 5 juin, les 5e et 7e panzers lancent l’attaque sur la Somme et coupent en deux la 10e Armée du général Altmayer, isolant les troupes du général Ihler dans les coteaux de Haute-Normandie. Ces troupes essaieront donc d’embarquer dans un des ports normands (ce sont ces troupes qui seront encerclées à Saint-Valery-en-Caux et à Veules-les-Roses).

Le 9 juin 1940, Rouen est pris par la 5e division panzer (général Lemelsen) et Elbeuf par la 9e division panzer (général Rommel).

Les épaves de la bataille de Saint-Valery-En-Caux

Le 10 juin, Rommel, qui a reçu l’ordre d’aller vers le Havre (pour bloquer les troupes du général Ihler et les Écossais du général Fortune qui se dirigent vers Le Havre), décide, après avoir obtenu des renseignements, de couper d’Yvetot vers la mer. C’est ainsi que ses panzers arriveront aux Petites Dalles le 10 juin vers 11 h 30. Dans l’après-midi, après être passées par Sassetot-le-Mauconduit où elles fusillèrent quatre civils, les troupes de Rommel prirent Fécamp et se préparèrent à donner l’assaut de Saint-Valery-en-Caux. Pendant ce temps, la 5e panzer referme la nasse à l’est et au sud du réduit normand, entourant Veules-Les-Roses. Dès lors, toute fuite et tout embarquement à Fécamp ou au Havre, comme le prévoyait l’amirauté britannique, n’est plus possible.

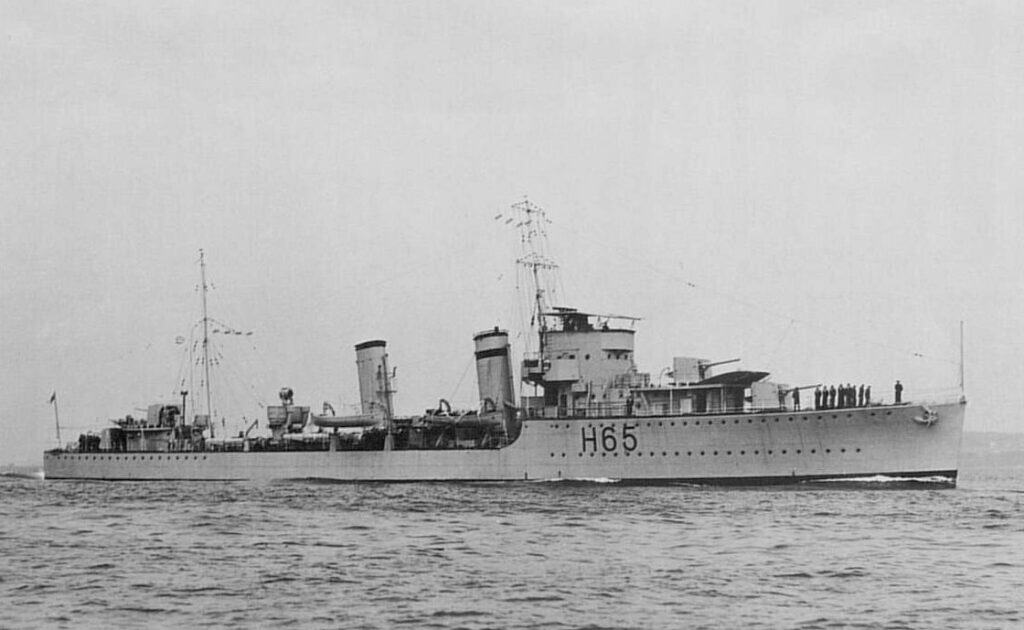

Depuis le 9 juin, une flottille était en formation, conduite par le destroyer Codrington avec six autres destroyers britanniques et deux canadiens, accompagnant des plus petits bâtiments. Elle devait se présenter devant la côte le 10 juin dès le matin (Opération Cycle). En réalité ils ne seront sur zone que le 11 juin.

Le 10 juin vers 16 h 30, le destroyer HMS Ambuscade en reconnaissance vers Saint-Valery est touché par l’ennemi. Au même moment, le destroyer HMS Boadicea (image 2) est attaqué alors qu’il embarque des soldats écossais de la 51 Highland Division, près de Veulettes. Il sera remorqué par l’Ambuscade jusqu’à Southampton.

Un plan d’évacuation des troupes franco-anglaises est élaboré par les états-majors, tablant sur environ 65 000 soldats.

Le 11 juin au petit matin, le NCSM Restigouche embarque des soldats entre Saint-Valery et Veules-Les-Roses (Lintklater E. 1943).

Vers 7 h du matin, le Hampton Ferry, accompagné du Stalwart W.07, débarque des officiers de marine (lieutenants de vaisseau Juin et Ismon) pour organiser l’embarquement, ainsi que le détachement du commandant Elkins.

Vers 11 h, les échelles sont prêtes pour l’embarquement. Malgré une attaque aérienne, le Stalwart réussit juste à embarquer des soldats blessés et quitte le port.

À 12 h 30, les troupes de Rommel contrôlent la falaise d’aval de Saint-Valery, dominant la rade et la ville, et l’artillerie allemande pilonne le port et les navires de guerre. C’est à ce moment que les bâtiments de guerre dont le Hampton Ferry, se replient. De nombreux soldats, espérant rejoindre des bateaux au large, embarquent alors sur de petites embarcations, sous les obus et la mitraille venant de la falaise d’aval.

Malgré une résistance acharnée, la situation est intenable et en raison de l’encerclement, vers 17 h les généraux Fortune et Ihler décident l’embarquement des troupes anglaises et françaises dès que possible. La nuit du 11 au 12 juin est celle de la dernière chance avant la reddition. Dès 21 h, l’artillerie allemande pilonne la ville et empêche les embarquements.

Après 20 h, une flottille commandée par le capitaine de corvette Aubert appareille du Havre vers Saint-Valery. Elle comprend 18 bâtiments dont le Cérons (P21), l’Hebe II, le Leopard et le Granville qui furent coulés en fin de nuit.

À 3 h 30, la flottille est au large de Veules-les-Roses où les opérations d’embarquement commencent. Au petit matin, il reste des milliers d’hommes sur les plages alors mitraillées depuis les falaises. L’étale de haute mer étant à 3 h 39, les bateaux doivent reculer pour ne pas s’échouer.

Le Cérons mouille au plus près de la terre et fait le maximum avec ses canots pour embarquer les soldats. Il riposte avec ses canons et neutralise deux batteries allemandes, mais vers 10 h, alors qu’il essaie d’appareiller, il se retrouve échoué. À 10 h 40, après avoir été évacué, il est en feu. Son épave restera là, et encore actuellement lors des grandes marées, des tôles sont encore visibles. Ses canons seront récupérés en 1997 et sont sur la falaise d’aval, où ils signalent le Mémorial de Veules-Les-Roses.

Le 12 juin Saint-Valery est en feu et à 9 h les généraux Ihler puis Fortune se rendent. Si la bataille sur terre est terminée, il n’en est pas de même en mer et Rommel ordonne de tirer sur tout bâtiment à portée. Malheureusement, la tragédie va continuer : en effet, de nombreux bateaux n’ont pas de radio et continuent d’arriver : au même moment l’amirauté ignore la reddition et donne l’ordre de se rendre sur Saint-Valery ; c’est ainsi que le Transferry n° 2, venant de Southampton, arrive devant le port, où il est accueilli par des tirs de panzers. Il ira s’échouer au large du cap d’Ailly.

Peu après, le Granville (image 3) — qui n’a rien vu — se présente à 500 mètres de la jetée du port ; il s’enflamme rapidement sous un violent tir d’artillerie, dérive et coule à quelques miles dans le nord des Petites Dalles.

Plongée sur l’épave du Granville (1983)

Cette épave est probablement la première de cette zone sur laquelle nous avons plongé. En effet, notre bateau était alors au Havre et nous nous intéressions surtout aux épaves de la première guerre et tout particulièrement à celle du sous-marin à vapeur français le Prairial (mais c’est une autre histoire). C’était dans les années 1983 et à cette époque ces épaves n’intéressaient que les pêcheurs et les ferrailleurs. La commission archéologique de la FFESSM et le GRIEME n’étaient pas encore nés.

C’est par une splendide journée de juillet que, alléchés par nos amis pêcheurs impénitents et particulièrement Jean Leborgne et Jean-Noël Trellu, nous décidons d’aller voir cette « croche » où la pêche était bonne. À cette époque, pas de GPS (49° 54′ 430 N. 00° 32′ 220 E.), seulement des amers, bien difficiles à voir sur cette côte de falaises et si loin du rivage. Après une bonne heure de recherches infructueuses, nous apercevons une boule en surface, laissée par des pêcheurs pour marquer le lieu. Quelques minutes de grapinnage confirmèrent la présence de la « croche ».

Pendant que nos pêcheurs mettent déjà des lignes à l’eau, nous endossons nos bouteilles d’air comprimé et sautons à l’eau. Surprise : l’eau est d’une clarté étonnante, presque comme en méditerranée, et à quelques mètres de profondeur des lieus jaunes et des bars de grande taille tournent autour des lignes de nos amis. Très rapidement, une forme au fond se précise, c’est bien une épave assez grande, en un seul morceau. La proue est bien dégagée et surplombe le pont un peu au-dessus du niveau du fond (d’après les textes du GRIEME, il est actuellement tombé). On note la présence de toilettes à la turque et de nombreux fragments éparpillés tout autour de l’épave ainsi que des restes de munitions. La partie arrière de l’épave est assez abimée et l’hélice à quatre pales et le gouvernail sont bien visibles. Sur tribord, des hublots sont en place, mais sur bâbord, ils sont tombés sur le fond — la tôle est comme découpée par l’érosion (électrolyse ?) — et sont intacts avec leur tape et portent une plaque « MANGARS LE HAVRE ». Ce marquage, pour l’équipe du GRIEME, laisse planer un doute sur l’identité de l’épave, par rapport aux documents connus ; mais peut-être des modifications datent-elles de la mobilisation de ce navire ?

Ce qui nous a frappés, c’est la densité de poissons qui tournaient sur cette épave : tacauds, lieus, bars,… un rêve pour nos pêcheurs en surface ! Mais également de nombreux homards sous les tôles et particulièrement gros dans la souille. La remontée se passe sans problème, alors que nous sommes accrochés à la ligne de mouillage car il y a du courant. Arrivés à trois mètres de profondeur, nous remarquons les lignes de nos amis autour desquelles tournent de nombreux lieus et bars ! Remontés à bord du Zodiac, nous retrouvons nos pêcheurs dépités : ils n’ont rien pris et ne croient pas à notre description de l’abondance de poissons, prétendant que nos plongées à Marseille nous avaient influencés !

Datant également de la Deuxième Guerre mondiale, deux autres épaves sont plus proches des Petites Dalles et sont postérieures au Granville.

L’épave des Grandes Dalles

La première est souvent appelée « l’épave des Grandes Dalles ». Sa position est : 49 50 224 N pour 000 30 031 E (position en système GPS EURO 50) ; elle est actuellement portée sur les cartes marines. Nous avons plongé plusieurs fois sur cette épave dans les années 1980, mais pas depuis. En effet un de nos amis est décédé sur cette épave le 6 septembre 1985, accroché par un filet. Je pense qu’aux Dalles on se souvient de ce drame.

Sur cette partie de la côte, l’eau est souvent très trouble. Mais je n’ai pas oublié les éléments remarquables de cette épave : on ne pouvait en effet rater le canon qui se dressait à l’avant, la proue était encore visible, me semble-t-il, alors que la passerelle avec la roue de la barre était encore en place et on remarquait la présence de nombreuses munitions.

Depuis quelques années, le GRIEME (T 2, 2005) a repris l’étude de cette épave et l’a authentifiée comme étant le VP 1515 ou Rotherbaum (image 4). Ce bâtiment appartenait à la 15VP basée à Fécamp et au Havre (Naims G. 2003) et son rôle était d’escorter les bateaux de la marine allemande. Cette unité était très exposée aux attaques anglaises, tant de la part des vedettes rapides (MTB), mais aussi de plus grosses unités comme La Combattante (Corvette des Forces Françaises Libres) qui coordonnait ces attaques.

En particulier, dans la nuit du 25 au 26 août 1944 (Forentin E ; 2009), La Combattante, en collaboration avec des « Patrols boats » américains et des MTB anglais, participa à la destruction de barges d’artillerie côtière et de plusieurs bateaux, dont peut-être celui-ci.

L’épave de la « barge du large »

Nous n’avons plongé qu’une fois sur cette épave qui ne nous a montré qu’une coque retournée avec de nombreuses plaques de tôle. Par contre la faune y est riche. Sa position est : 49 50 224 N pour 000 30 031 E (position en système GPS EURO 50).

Le GRIEME l’a identifiée comme une barge d’artillerie allemande (artilleriefährprähme). Ces barges lourdement armées étaient lentes et avec un faible tirant d’eau pour un poids très important. Aussi en coulant, elles se retournaient. Elles étaient très vulnérables avec leur trop faible motorisation et de nombreuses ont coulé dans la région. Il existe aussi, dans la zone des trois miles, face aux Petites Dalles, une vingtaine de pontons chargés de munitions, d’origine américaine, que les démineurs ont neutralisées. Ces pontons semblent dater de la fin de la guerre.

Notre région est donc très riche en épaves et malgré le superbe travail d’identification du GRIEME, de nombreux sites sont à découvrir et à identifier. Avis aux plongeurs historiens !

Bibliographie :

- Par le curé de la paroisse, La Bataille de Saint-Valery-en-Caux, 1945, édition Imprimerie commerciale, Rouen 1945

- Colombey L., 69 mois de notre jeunesse, la folie des hommes, éd. Lazer Informatique 57870 Troisfontaines, 1989.

- Distante R, Saint-Valery-en-Caux, 1940, la Seconde Guerre mondiale, éd. Benevent 2005, ISBN 2-84871-921-4

- La saga des épaves du pays de Caux, CD76 FFESSM Commission archéologie — 1997

- GRIEME, La saga des épaves de la côte d’albâtre, éd. GRIEME 2002, ISBN 2-9511957-1-0

- GRIEME, La saga des épaves de la côte d’albâtre, tome 2, éd. GRIEME 2005, ISBN 2-9511957-2-9

- GRIEME, La saga des épaves de la côte d’albâtre, tome 3, éd. GRIEME 2010, ISBN

- Innes B, St-Valery, the impossible odds, éd. Bill Innes 2006, ISBN 978 1 84 341 039 3

- Lemaitre M, Dubosq J.P., Fécamp 1939-1945, tome 1, éd. Durand et fils, 1994

- Lemay B., Erwin Rommel, édition Perrin, 2009 ; ISBN 978-2-262-02452-9

- Lintklater E., La 51e (Highland Division) — L’armée En Guerre, His Majesty’s Stationery Office — 1943

- Lormier D., Rommel, la fin d’un mythe, éd. Le cherche midi, 2003,ISBN 2-74910-108-5.

- Lormier D., La bataille de France jour après jour, éd. Le cherche midi 2010, ISBN 978-2-7491-1635-8.

- Le Trevier P., Ce jour où Rouen tomba, 9 juin 1940, éd. COMEVER, mai 2010, ISBN 2-9522138-5-1

- Maréchal Rommel, La guerre sans Haine, carnets présentés par Liddell-Hart, T 1, édition Amiot Dumond, Paris 1953.

- Naims G., Seekrieg im Ärmelkanal, Mittler E.S. + Sohn GmbHÉditeur, avril 2003, ISBN-10 : 3 813 208 109

- Nobécourt R. G., Les soldats de 40 dans la première bataille de Normandie, éd. Bertout, Luneray 1987

- Samuel W., Rommel’s Lieutenants: The Men Who Served the Desert Fox, France, 1940, éd. Praeger Security International 2006, ISBN : 0275991857

- Tabone M., Veules — juin 1940, éd. COMEVER, juin 2011, ISBN 2-9522138-7-5

- Hommage aux fusillés et aux massacrés de la résistance en Seine Maritime. 1940-1944. Édité par l’Association Départementale de la Résistance de Seine-Maritime. 1992. Saint-Etienne-du-Rouvray